Ein Pavillon am Schlossgarten für Stuttgart, 2023-2025

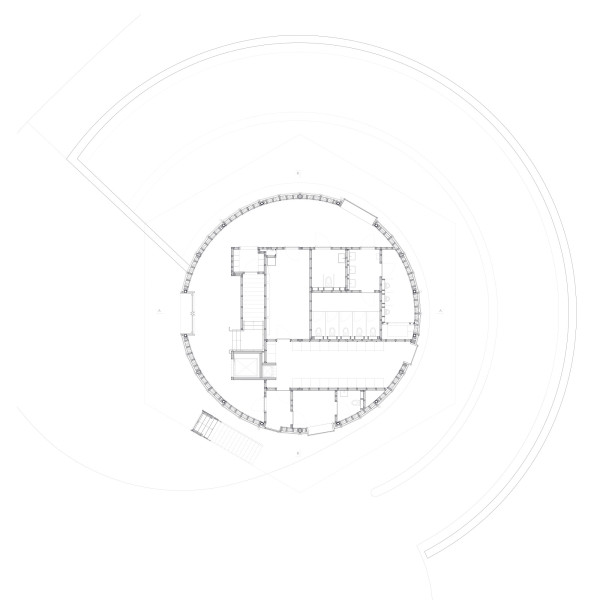

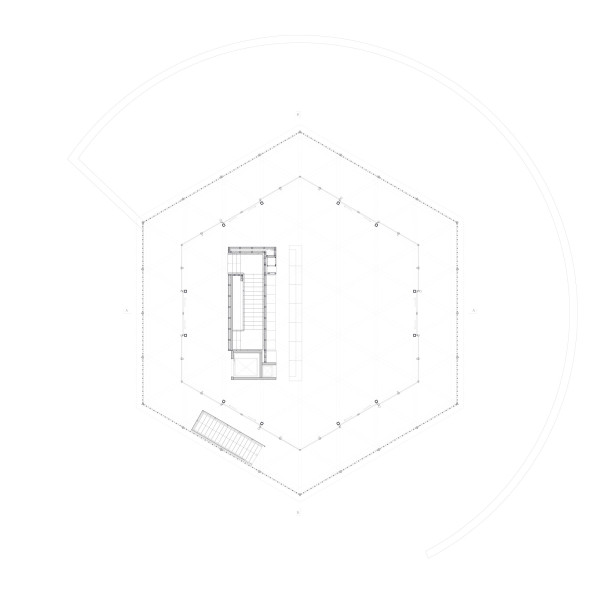

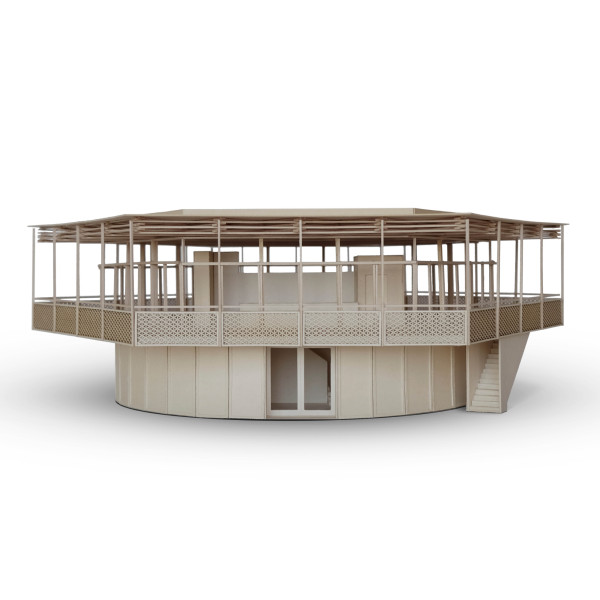

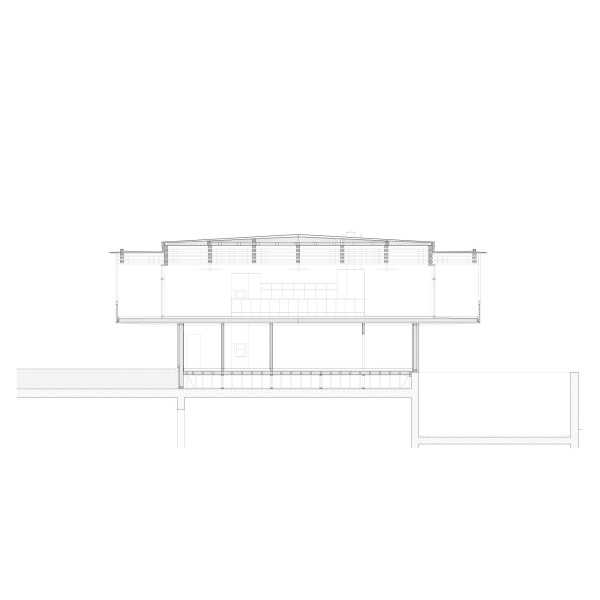

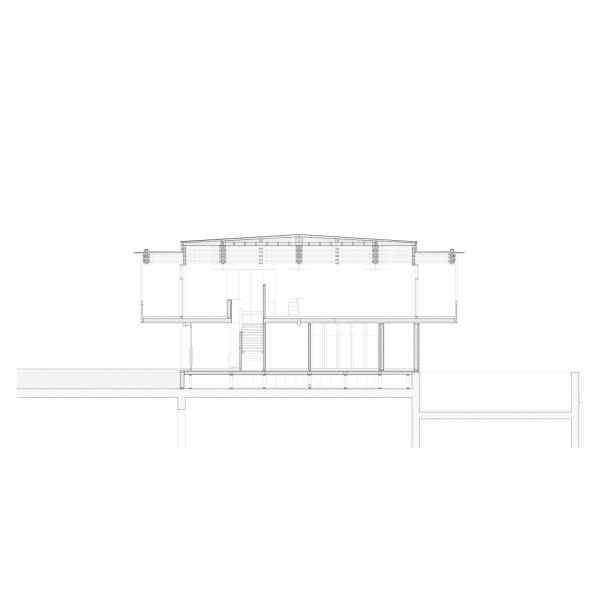

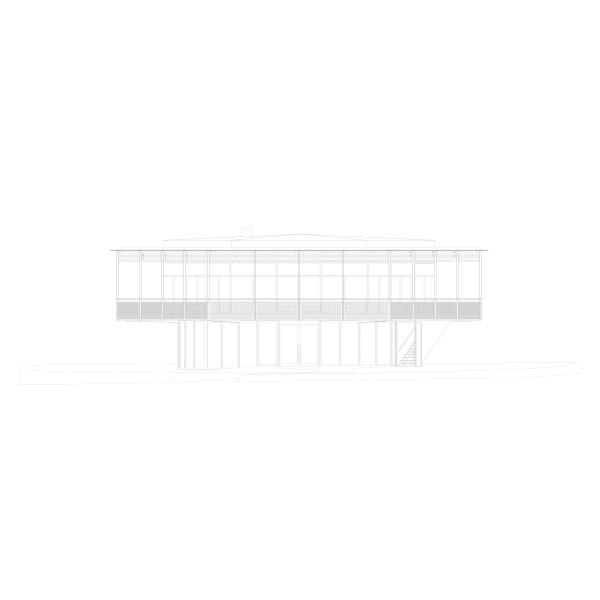

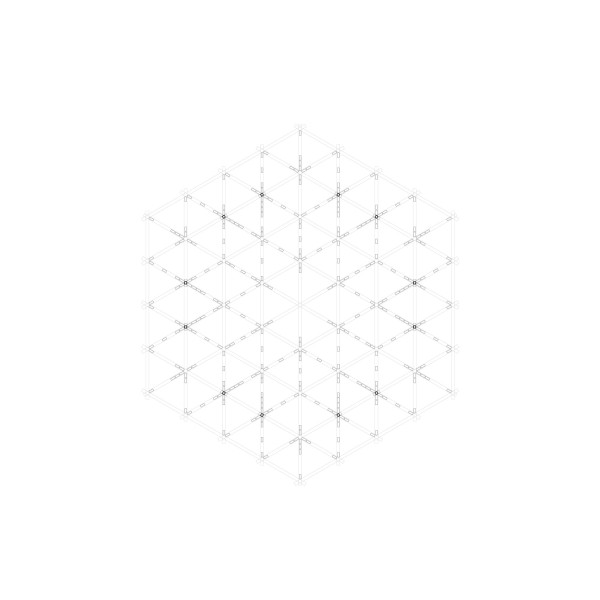

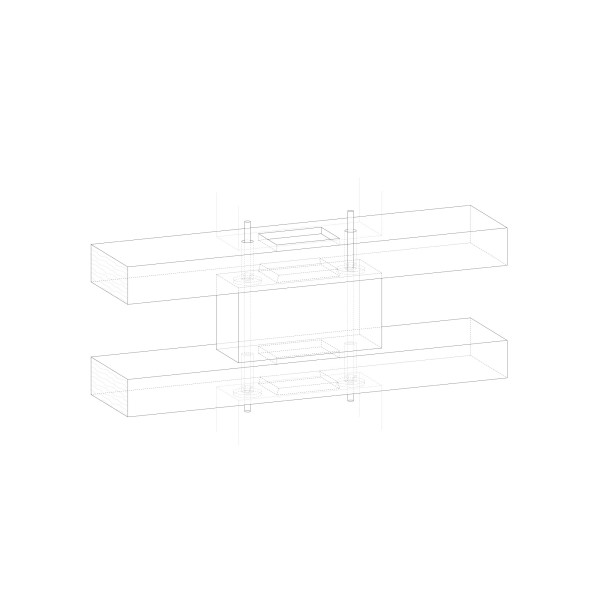

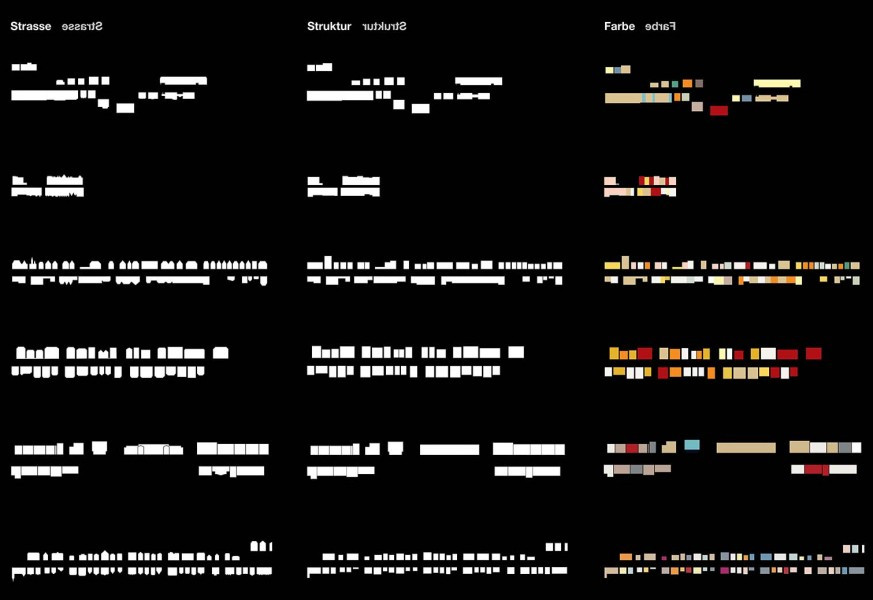

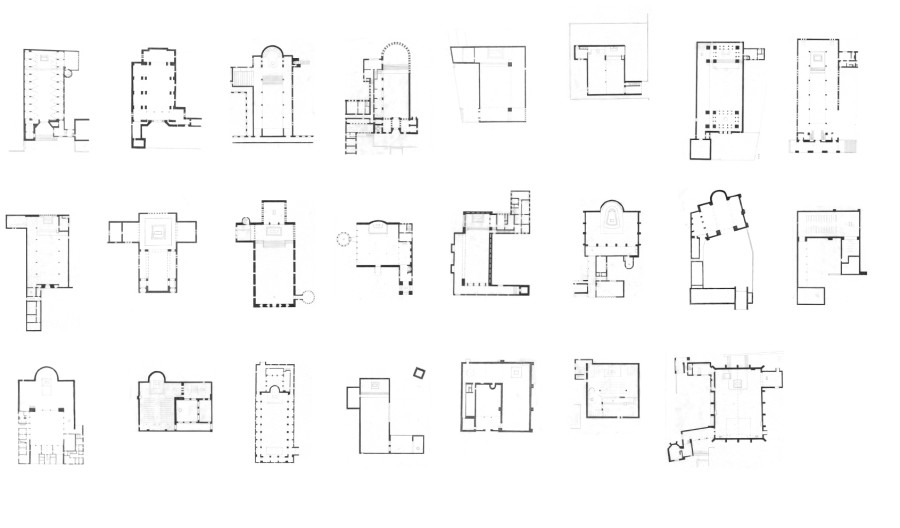

Angeregt durch ihre Baukommission hat die LBBW 2023 unsere beiden Institute (das Institut für öffentliche Bauten und das Institut für Tragkonstruktionen der Universität Stuttgart) gefragt, ob wir für die Baustelle des Schlossgartenquartiers anstelle einer Infobox einen experimentellen Pavillon entwerfen könnten. Der Ort, die Spindel der Tiefgaragenabfahrt vor dem Schlossgartenhotel, ist unwirtlich und zentral zugleich und liegt prominent zwischen Bahnhofsvorplatz, Königstraße und Schlossgarten. Da es sich um ein temporäres Bauwerk handelt, geht es neben lösbaren Verbindungen darum, einen Pavillon zu entwerfen, der einerseits den Ort reflektiert und andererseits eine formale Schlüssigkeit jenseits des Ortsspezifischen entwickelt, die es erlaubt, ihn auch an einem anderen Ort aufzubauen.

Im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs sind an unseren Lehrstühlen zehn Semesterentwürfe für diesen Pavillon entstanden, von denen drei Arbeiten prämiert worden sind: die Entwürfe von Melanie Winkler und Daniel Schöpflin, Kiara Schadwill und Felix Wise sowie Elisabeth Wensing und Erja Ren. Die Bauherrin hat sich dafür entschieden, die Arbeit von Melanie Winkler und Daniel Schöpflin zu realisieren. Ihr Entwurf wurde unter der Projektleitung von Sebastian Fatmann und Gregor Neubauer an unseren Instituten in den darauffolgenden Semestern als Forschungsprojekt genehmigungsfähig und ausführungsreif weiterentwickelt.

Projektpartner

IÖB Institut für öffentliche Bauten und Entwerfen, Universität Stuttgart

Prof. Alexander Schwarz, Dr. Sebastian Fatmann, Dorothee Riedle, Moritz Finkl, Daniel Schöpflin, Melanie Winkler

ITKE Institut für Tragkonstruktionen und konstruktives Entwerfen, Universität Stuttgart

Prof. Dr. Jan Knippers, Gregor Neubauer, Jan-David Kleefeld

Entwurfskonzept: Daniel Schöpflin, Melanie Winkler

Schlossgartenbau Objekt-GmbH

Tim Volz, Kai-Uwe Arzt

Realisierungspartner

Zimmerei Fleck e.K., Weinstadt

Benjamin Fleck, Justus Eberle

Fachplaner

Drees&Sommer, Andreas Schweizer

Transsolar, Prof. Thomas Auer

Halfkann Kirchner, Levin Kicherer